Me voilà, fin d’un jour, soleil timide et bas, en chemin pour l’Excelsior de l’obligeant Jacques Allard, sa baignoire d’eau « au brome », chauffée… bon, rue Henri-Dunant puis rue Archambault, juste avant de descendre vers le magasin de fer Théoret du Boulevard, à ce carrefour, un chat ! Puis deux, puis trois ! Diable, c’est le spot aux félins ma foi. Je ralentis et cherche des yeux la mère-Michelle de la comptine ! Quoi cela ? Tant de minous en ce secteur ? L’Hallow’een d’avance ! Rue Beauchamp, revenant de ma chère « École-des-p’tits-chefs » je vois souvent le vrai chat. Le simple chat. Celui de nos manuels scolaires de première année à l’image « chat ». Le blanc. Le banal. Ses taches noires aux pattes, au cou, sur la tête. Classique, universel chaton banal comme anonyme. Je le regarde gambader dans les parterres, autour des maisons. Le mage de l’innocence, de l’insouciance aussi car je sais qu’un jour je le verrai écrasé mort en pleine rue.

Mon bain dehors. Je fais la planche et nage « mode renverse ». Dernières saucettes en plein air, je le crains car les haies de l’Excelsior s’assombrissent. Cèdres ou sapins. J’aime, sur le dos dans l’eau, regarder le ciel et que vois-je, très haut, un oiseau de proie ? Rapace laurentien, croix noire planante au firmament. Pygargue, urubu, crécerelle, effraie des clochers (mots appris à une expo récente là-haut). Non, illusion, je regarde mieux : serai-ce une simple libellule et bien plus proche de mon nez que je crois ? Non plus. Ah !, un vrombissement se fait entendre, c’était un petit avion venant du nord, de type cessna. Comme les aéroplanes de mon enfance, années 1930, traversant le ciel de Villeray. Gamin, rêver d’y monter un jour.

Suite »

On a eu une sorte de canicule ma foi. Tant de jours de chaleur…quasi torride. Avec cette humidité lourde difficile à supporter parfois. Pourtant, jeudi, soulagement, ce jour-là, du vent. Bienvenue ! La veille, mercredi, petit souper à deux cœurs qui s’aiment, chez m’sieur le maire, rue Valiquette.

« Des moules et puis des frites » comme chante Jacques Brel. Bien bonnes. Le soir descendait. Ou il monte le soir, je n’sais plus ! Vin blanc. On sirote. On voit la rue qui s’anime. Marchant vers la rue Morin, des jeunes gens affublés de fleurdelisés —parfois avec capes, chapeaux, maquillages aussi— rient, se bousculent, parlent bien fort.

Là-haut, bientôt, au parc amphithéâtre Cardinal, ce sera la fête. Musiques et chansons. Animation. Et, à la fin, le classique bing bang, les artificiers du parc voisin.

Suite »

Ce fut un beau dimanche.

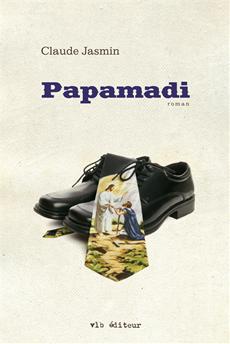

Devoir aller au si joli jardin de sa fille et se laisser fêter. Allons-y. Se questionner en chemin : « ais-je été un bon père »?

Cela existe-il ? Je n’ai pas été un bon père. Je ne crois pas. Un « pas pire ». Oui. Je fus un père qui a fait ce qu’il a pu. Qui s’essayait à ce métier bizarre, si délicat, et si précieux sans aucun manuel de conduite disponible. Sans livre de conduite quoi. Comme pour tous les pères de la terre.

Mon père n’a pas été un bon père. Il a fait ce qu’il a pu. Lui aussi.

J’ai dit tout cela à mes enfants et petits-enfants, tout cela et autre chose au beau jardin d’Éliane, rue Chambord. Je disais qu’il y a des orphelins un peu partout. Que des enfants vécurent, trop jeunes, beaucoup trop jeunes, sans papa aucun sous le toit familial.

Suite »

Je filais à ma chère piscine de l’Excelsior, quand je le revis qui marchait sur la 117, énergique, bras ballants, nez en l’air. C’était bien lui. Un familier anonyme. Chaque fois que j’en croise un de ces costauds aux yeux clairs, il me semble le connaître. Je le sais par coeur et j’aime cette silhouette gossée rudement. Vous le croisez souvent, c’est « le type laurentien », visage sculpté à la hache, faciès buriné. Son visage façonné par le cruel ciseau des vents d’hiver qui sifflent en nos collines.

Homme sans âge précis, mâchoires carrées, cheveux salés et très poivrés, « des cuisse comme deux troncs d’arbre », pas vrai Raoul ? « L’habitant », reflet de nos anciens temps si durs par ici. Rien de l’agriculteur paisible des généreuses plaines maraîchères de « l’en bas de nos montagnes ». Mon buriné est nommé un jack of all trades, le villégiateur dira le jobber. Indispensable.

Suite »

Jeune, je rigolais de voir ces « vieux » qui traînaient des photos de leurs petits enfants. Leurs « chéris-chéris » enveloppés dans le plastique de leur portefeuille. Je regardais rapidement les binettes et complimentaient par politesse. Par devers moi : « Non mais quels sentimentaux, mes « vieux » camarades radiocanadiens! » Eh oui, plus tard, ce sera mon tour. Je me surprenais, à 60 ans, de montrer à tous les binettes de mes cinq petits trésors chéris ! Leçon de vie.

Autre leçon me revenant en boomerang ? Ces « vieux » encore et leurs descriptions de maladies, leurs précieux remèdes, ces petits bocaux remplis de pilules ! Quels emmerdements ces bavardages descriptifs des malaises divers. Quelle complaisance envers les pharmacies, leurs havres de bonheur… à les entendre glousser de bien-être à ces comptoirs bénis ! Je ricanais. Un jour, encore mon tour : mes « blanches », Lipitor, pour le méchant cholestérol, et mes petites « jaunes », Pantoloc, pour les reflux gastriques. Bien puni, m’sieur le ricaneur d’antan. Sans parler de ces gouttes pour contrer la menace de glaucome en des yeux qui faiblissent.

Dans les familles pauvres comme la mienne l’était, le pharmacien était « le docteur ». Ma mère courait des diagnostics rapides. Et bien fréquents ! Onguents, huiles, sirop, et autres « élixirs ». Dans la file de notre École Hôtelière, on s’amusait à nommer les vieux remèdes de jadis. On a ri. Du liniment Ménard au Sirop Lambert, du Castoria à l’huile de ricin maudite ! C’était moins cher que la visite au médecin. On trouvait un apothicaire (pas de femmes en ce temps-là) à chaque coin de rue dans Montréal. Et Charles Trenet n’en revint pas d’y trouver…de tout.

Suite »

Une mode fait se multiplier les victimes. À lire certains éternels « plaintifs » il n’y a plus de responsabilité à assumer. Petit ou grand malheur, tout est TOUJOURS la faute d’un autre, des autres. Il n’y a plus de culpabilité, pour chaque faux pas, bénin ou grave, c’est la faute « aux autres ». Terme vague : « la société actuelle ». Elle a le dos large. Il y a aussi « le système ». Là aussi, vaste dos sur lequel déposer les griefs de ceux qui ont mal tournés.

J’écoutais, au temps des Fêtes, certaines personnes qui fouillaient l’arbre. Oh l’arbre ! Plein de victimes se cherchent des coupables en grattant dans la parenté…lointaine ou moins lointaine. Facile procédé.

Allons : n’importe qui vous le dirait, sans une même famille, avec donc les mêmes antécédents parentaux, l’un est un bandit, l’autre un type très bien. Dans une même famille pauvre, constituée de démunis, intellectuellement peu développés, vous avez un des rejetons qui sombre dans la détresse et un autre qui s’en sort parfaitement. Mêmes avatars, mêmes parents, même généalogie et des enfants aux antipodes, très différents.

Suite »

Il y avait presque vingt ans, quand, la dernière fois, j’ai pu entendre gazouiler… brailler des nouveaux-nés. Voici que l’année 2008 s’achevait avec un bien mignon poupon au fond de mes bras et, je réussissais à l’endormir malgré le bruitage fou de la fête. Oh le beau soir, m’sier Beckett ! La présence tout dernièrement de trois petits enfants me changeait, transformait la maison, amenait dans nos coeurs une joie solide. Une vie comme inédite, prolongation de la famiglia, du clan Jasmin-Boucher, petite tribu qui fait du « 13 à table »

Candeur, naïveté ?, On se dit ces bébés témoigneront. Inconsciente « poursuite » de l’agrandissement des branches de l’arbre. Assurance contre quoi, nos morts prévus ! Natalités : promesse de faire durer nos noms ! Bonne « visite » dans ma crèche noëllesque. J’ai rajeuni, juré,craché, et sans les trois rois mages, sans cette étoile « guidante », GPS biblique ! Deux petits garçons ( à Claude et à Pierre-Luc) qui ne parlent pas encore et une mignonne fillette. « Tu as quatre ans maintenant, Florence ? » Elle haussait la voix, scandalisée : « Non ! Non ! J’ai trois ans. Et demi ». Amusant ce besoin d’exactitude, de « précision précise » chez des gamines et gamins. Et je retrouvais la franchise des enfants; parfois à la frontière de l’effronterie! J’avais un peu oublié car il y a presque dix ans déjà que bibi-le-papi ne fait plus jouer des enfants comme je l’ai narré dans mon récit « Des branches de jasmin ». Ainsi quand Raymonde, ma belle amphytrionne, annonce : « À table ! Le souper est prêt », Florence Boucher, trois ans ET DEMI !, lance :

« Il était temps, je commençais à avoir faim ! » On a ri. À table, après la tourtière et la bûche suave de notre École Hotellière, pour l’intriguer, au moment où « tante Colette » offre de son fudge home made, je m’emparai du pot et courus le cacher dans le vaisselier en disant : « Ça, pour moi ! » Florence -trois ans ET DEMI- se hausse sur sa chaise comme coq attaqué, s’écrie, visage tourné vers ce vieillard égotiste : « Voyons! Partage ! Partage ! » On a ri encore.

Suite »

Je lisais ça : « À force de marcher il se perdit dans la forêt devenant bientôt incapable de retrouver son chemin… » Brrrr !

Ces Contes de Charles Perrault, quel cauchemar, non ? Ce bel album illustré, étrennes de mon Noël-1937, première lecture libre mais cadeau empoisonné de ma grand-mère, ma foi du bon Dieu ! Avec ce Barbe Bleue sanguinaire, énervant, tant d’autres personnages démoniaques. Et puis cela : la forêt ! Enfants de la ville, mon petit frère, mes soeurs, mes amis, voisins ou parents, nous n’avions aucune idée de ce que c’était au juste « une forêt ».

J’en avais une vague notion, bien floue : des arbres en quantités effarantes. De quoi « en vrai » cela pouvait-il bien avoir l’air que cet espace au couvert de totale verdure, bien compact, Là où personne, même les bêtes, en arrachaient, pour y passer, la traverser sans étouffer, s’étrangler. À la radio de ces années 1930, 1940, nous écoutions « Les mémoires du Docteur Morange », et quelle autre série encore ?, des contes effarants se déroulant en forêt tropicale. On guettait, excités, ces bruits intimidants de bestioles inconnues et on en dormait mal.

Suite »

À quoi tient le bonheur ? Vieille question. On lit des reportages sur de grands richards pourtant malheureux. Il y a la détresse entière de certaines populations. La misère n’est pas toujours la même, tout le monde le sait, dans Hochelaga ou au fond d’une contrée en Afrique. Là où des enfants doivent survivre dans le dénuement total. Il n’empêche que la pauvreté extrême est insupportable que ce soit ici, dans un joli village laurentien ou dans une campagne lointaine, exotique.

Il y a un immense scandale au delà de ces considérations. Un vrai, un effrayant : de nos gens, ici, qui profitent de tous les progrès coutumiers et, pourtant, qui se plaignent, qui se lamentent jour après jour. Des ingrats. Un proverbe que j’estime, si vrai : « La familiarité engendre le mépris ». Ces braillards ingrats sont les habitués, les familiers, de nos modes de vie si confortables. Alors, ces sinistres bougons les méprisent donc.

LE DON DU P’TIT BONHEUR

Cela dit, à voir certains éternels chialeurs, j’en arrive à croire volontiers qu’il y a un don -inné, acquis- pour le bonheur, pour une propension au bonheur, oui, que certaines personnes ne sont pas disposés à être heureux. Mais les adeptes des chansons légères entonnent avec plaisir l’immortel Charles Trenet : « Un rien me fait chanter… Vive la vie ! » Je l’avoue, un rien me met en joie. Ainsi ce joyeux vol, comme fou, de nos mésanges engrangeant des fruits sauvages ces temps-ci. Ou, ce matin, ce rayon de soleil sur le tapis. Laine changée en vitrail. Ce gros chien beige si pacifique au quai des voisins, Matisse, cinq ans, gamin de notre menuiser Jean-François, tout fier de récolter de tout petits crapets.

Suite »

(Écrit pour l’hebdo « LE QUÉBÉCOIS »)

Il y a des bornés qui voudraient faire taire tous ceux qui ont pas eu la chance de s’instruire. Seules, nos élites « ben éduquées » auraient le droit d’être passionnés. Tu parles Charles ! Ainsi, des mercenaires stipendiés par des richards fidèles à la fédérastie canayenne, -suivez mon regard… vers Charlevoix au dessus de Saint-Irénée, domaine clôturé où vont se balader les Sarkosi-de-l’heure- parlent d’un paradoxe : « Ils défendent la langue et ils la parlent mal ». Hon !

Selon ces adversaires acharnés du nationalisme, seuls les favorisés du sort peuvent être des patriotes ! Les cons ! Non mais…« Parlez et écrivez sans faire de fautes sinon… gardez le silence. » Ce serait un paradoxe selon ces bons-chiens-couchés de défendre la patrie québécoise et d’ignorer l’orthographe, la syntaxe et la grammaire.

Suite »